![]()

お手入れに入ったお庭で、「庭木を虫が食べて穴を開けてしまった」という相談を受けることがあります。

問題の樹木を見せていただくと、確かに空洞になった部分にアリなどの虫がたくさんいます。この状態だけを見ると、アリなどの昆虫が木の幹を食べて、穴を開けてしまった、と考えてしまうのは仕方がないかもしれません。

しかし、木の空洞化は、虫が食べてしまうことだけが原因で起こるわけではありません。

むしろ、順番としては、先に木が「腐れ」を起こし、その腐った部分に虫が入り込んだ、という事例の方が多いのです。

では、樹木が「腐れ」を起こす原因は一体何か、というと、庭木の場合は、不適切な剪定によるものがほとんどです。

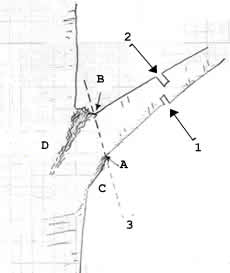

「理想的剪定法」という項目で以前に書きましたが、樹木は、図1の通りの角度で枝を剪定すると、樹皮が切り口をきれいに覆って、切り口を保護することができます。(写真1)

【図1】 |

【写真1】 ※クリックすると拡大画像が開きます。  |

|

切り口のあったところを樹皮がきれいに覆っています。 幹に対してかなり太い切り口であったことがわかりますが、適切な位置で剪定すれば、これだけの大きさの切り口でもきれいに覆うことができます。 |

ところが、不適切な切り方(写真2)をすると、樹皮が覆う動きが間に合わず、切り口から剥き出しとなったやわらかい幹の内部に腐りが入ってしまい、そこに虫が入り込んでしまいます(写真3)。

| 【写真2】 ※クリックすると拡大画像が開きます。  |

【写真3】 ※クリックすると拡大画像が開きます。  |

適切な剪定位置をオレンジのラインで示しました。 |

【写真2】と同じ枝を裏側から見た写真です。 |

そして、「腐れ」は枝の切り残しの部分だけにとどまらず、やがて幹の本体にまで入ります。すると、こんなに大きな空洞ができてしまいます。(写真4)

【写真4】

【写真4】

※クリックすると拡大画像が開きます。

穴が一番深く空いている部分に、枝がついていたものと思われます。

枝の先端から枯れ始め、幹にまで到達した腐りは、こんなに大きく広がってしまうことがあります。

こうしてできた空洞には、どう対処すればいいのでしょうか。

「惑う樹木治療」という項目では、過去に、こうした空洞には、腐った部分を削り取り、モルタルやウレタン樹脂を詰めていたこと、その治療方法に対して現在は疑問が出されていることなどを書きました。

現在でも、ウレタン樹脂を詰める手法は行われているようですが、重要なのは、空洞があっても、樹木の生育にはほとんどまったく影響がないということです。

樹木の内側の部分は生きていないのです、と言うと、ビックリされてしまうかもしれませんが、

樹木にとって生きているのは、樹皮の少し内側にある「形成層」という部分です。この僅かな層を通じて樹木は栄養分や水を体内に巡らせています。

内側の部分は、古い形成層の痕で、その箇所がなくなったからと言って、生きている樹木の養分吸収の過程にはなんの影響もありません。(写真5)

【写真5】

【写真5】

※クリックすると拡大画像が開きます。

スギを輪切りにしたものです。

年輪層の、中心の赤っぽくなった部分とそれを取りまいている白い部分は、形成層の痕です。植物の生命維持にはなくても大丈夫です。

形成層(甘皮ともいいます)は、表皮の内側にある僅かな部分です。

信じられないと言う方は、梅などの古木が、皮一枚で生きている様子を見たことはありませんか?

そういう古木は、中が完全に空洞になっても、養分の通り道である形成層がきちんと生きているから、葉をつけ、花を咲かせることができるのです。(写真6、7)

| 【写真6】 ※クリックすると拡大画像が開きます。  |

【写真7】 ※クリックすると拡大画像が開きます。  |

京都国立博物館 茶室堪庵(たんあん)の庭にあったサルスベリの古木です。根元から矢印の部分までは半身の皮だけになっています。 |

山口県岩国市 洞泉寺にある樹齢300年を超すという梅の古木です(臥龍梅)。矢印のあたりまでは、左のサルスベリと同じく、半身の樹皮だけになっています。今でも春には満開の美しい梅をつけます。 |

ただ、中が空洞になってしまうと、構造的に弱くなり、風などによる倒木の危険性は高まります。

そのためには、支柱をしてやる必要があります。

空洞に、モルタルやウレタンを詰めた所で、構造を強くするのに何の助けにもなりません。

強度の面から考えれば、空洞は広がらないに越したことはありません。

「惑う樹木治療」でも触れましたとおり、木には、「区画化」といって自分自身で腐りを食い止める「防護壁」を作る力があります。

この力は、樹勢の強い木ほど、よく働きます。

空洞を広がらせないためには、詰めものをしたりするよりは、樹勢を強め、木そのものの持つ力で防護壁を作らせることが、一番です。そのために、土壌改良を行って根の環境を良くしたり、活力剤を与えたりします。

もちろん、一番大切なのは、そもそも「腐れ」が発生するような原因を作らないことです。

適切な剪定をすることで、庭木の場合は、空洞化の原因をかなり減らすことができます。

|

||||||||||||||

庭園管理 植吉 代表者 鎌田吉一 福島県いわき市田人町黒田字寺ノ下46−1